第16課説明する - けが・病気 -

見てみよう

健康法

動画を見る

写真解説

クリック(タップ)で拡大と解説を表示します。

ジョギング

ジョギング

いろいろな人たちが、健康のために、運動したり、工夫したりしています。ジョギングは人気が高い健康法です。 ストレッチ

ストレッチ

ストレッチや体操をする人もいます。体がやわらかくなって、けがの予防になります。 ラジオ体操

ラジオ体操

日本には「ラジオ体操」という体操があります。ラジオから流れる音楽やかけ声に合わせて体操をします。夏休みには、子供たちが毎朝、決まった公園に集まって、一緒にラジオ体操をします。 乾布摩擦・青竹ふみ

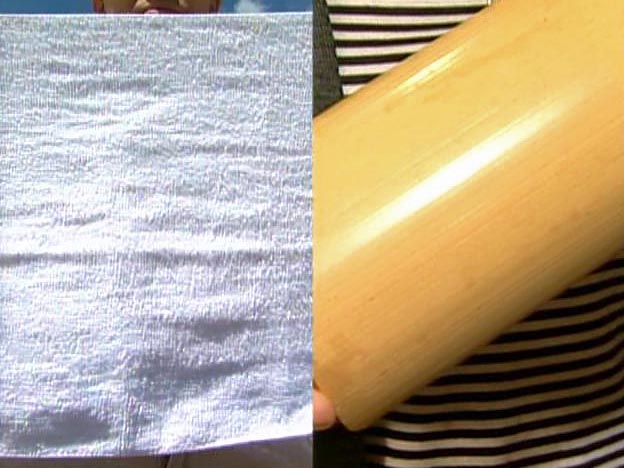

乾布摩擦・青竹ふみ

日本の健康法で、誰でも簡単にできるものを紹介します。乾布摩擦と青竹ふみです。 タオル・青竹

タオル・青竹

乾いたタオルや半分に割った竹を使う健康法です。 幼稚園1

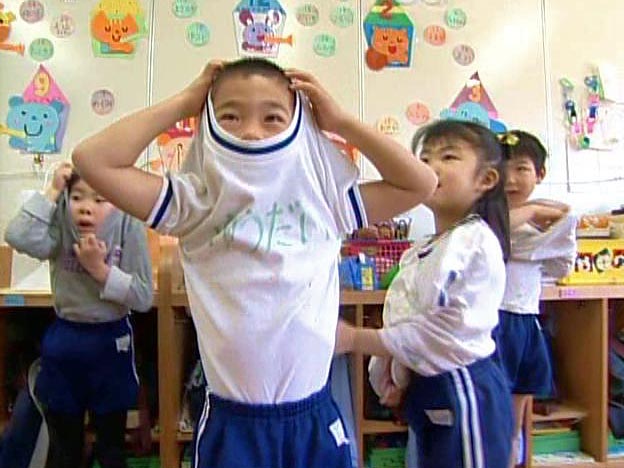

幼稚園1

幼稚園です。日本では小学校に入る前に、幼稚園へ行きます。 幼稚園2

幼稚園2

この幼稚園では昔ながらの健康法を取り入れています。 外に出る

外に出る

体操ズボンをはき、上半身ははだかのまま、タオルを持って外へ出ます。 庭で並ぶ

庭で並ぶ

幼稚園の庭です。クラスごとに並んで、大きな声でかけ声を出しています。 背中をこする1

背中をこする1

乾布摩擦をしています。乾いたタオルや布を使って、体をこすります。 背中をこする2

背中をこする2

先生を見ながら、みんないっしょに元気よく乾布摩擦をしています。 手をこする

手をこする

背中をこすってから、肩や手もこすります。今の気温は10度くらいですが、みんな元気です。 先生

先生

佐竹まゆ先生です。体をこすることによって、とてもあったかくなり、ひふもじょうぶになるので、かぜをひかない体になると思うと話しています。 池山珠子さん1

池山珠子さん1

池山珠子さんです。池山さんの健康法を教えてもらいます。 青竹1

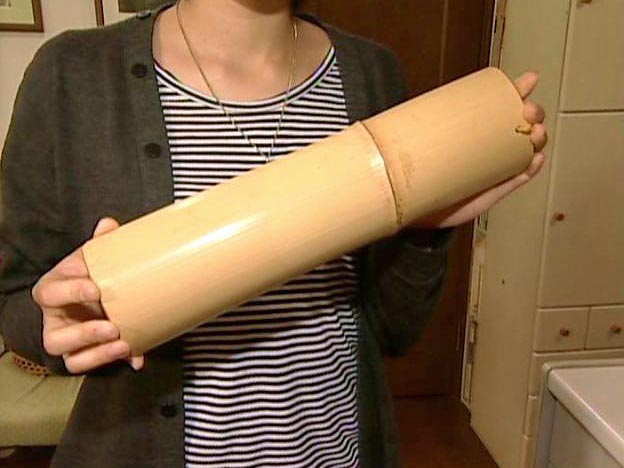

青竹1

池山さんは青竹を使った健康法をしています。 青竹2

青竹2

青竹は竹で作られています。本物の竹でできているもののほかに、プラスチックなどでできているものもあります。 青竹ふみ1

青竹ふみ1

方法はかんたんです。青竹の上で、足ぶみをします。足のうらをしげきすると、血の流れがよくなります。池山さんは、中学生のとき、この青竹ふみを始めました。 池山珠子さん2

池山珠子さん2

高校受験の15歳くらいのときに、机にむかうことが多かったので、肩がこって、なんとかならないかと思い青竹を始めました。体の疲れがとれてリラックスできるのがいいところだそうです。 池山珠子さん3

池山珠子さん3

毎日15分ぐらいひまな時間をみつけて、青竹ふみを続けています。 いろいろなふみ方

いろいろなふみ方

青竹ふみにはいろいろなふみ方があります。つちふまずを青竹の端の部分にあわせてふんだり、動かしながら押し付けたりします。 片足でふむ1

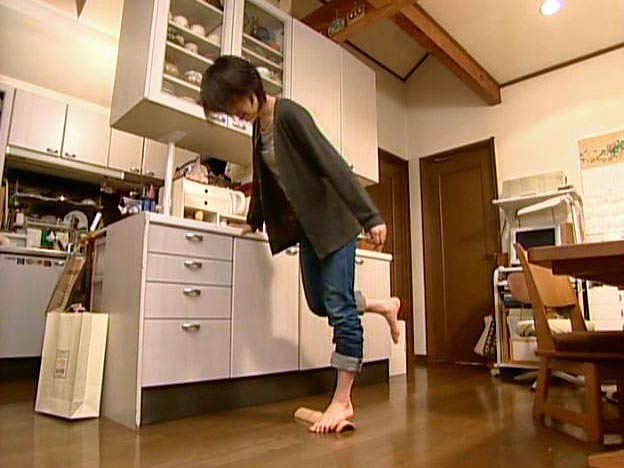

片足でふむ1

片足だけで立って体重をかけます。 片足でふむ2

片足でふむ2

何かにつかまると、片足でも体を前に傾けたりして、足の裏のいろいろな部分を刺激することができます。ちょっといたいぐらいが気持ちよくて、「いたきもちいい」と池山さんは言っています。 乾布摩擦

乾布摩擦

こどもたちも、先生も乾布摩擦を楽しく元気にやっています。誰でもできる日本の健康法です。 青竹ふみ2

青竹ふみ2

青竹ふみも、簡単にできる日本の健康法です。