第9課今のことを話す - 習い事 -

見てみよう

いろいろな習い事

動画を見る

写真解説

クリック(タップ)で拡大と解説を表示します。

習い事

習い事

学校が終わった後や、週末などを使って、学校以外に、自分でいろいろな習い事をしている高校生がいます。ピアノ、剣道、日本舞踊を習う高校生を紹介します。 ピアノ

ピアノ

ピアノです。ピアノは日本でとても一般的な習い事です。小さいころから習っている人もたくさんいます。しかし、高校まで続ける人は、あまり多くありません。 レッスンに向かう

レッスンに向かう

学校が終わった後、ピアノのレッスンに行きます。先生の家でレッスンをする場合もありますし、音楽教室で行われる場合もあります。 レッスンの始まり

レッスンの始まり

ピアノの個人レッスンです。先生と生徒と1対1です。教室によっては、数人の生徒と一緒に行うレッスンもあります。レッスンの前に「お願いします」とあいさつします。 ピアノをひく

ピアノをひく

練習してきた課題曲を、先生の前でひきます。 先生からの指導

先生からの指導

先生は生徒の演奏を聞いて、いろいろな指導をします。 練習

練習

生徒は課題曲をくり返しひいて練習します。とても真剣です。 ピアノを習う生徒

ピアノを習う生徒

この生徒は、14年間、ピアノを習っています。物心ついたときにはピアノをひいていたそうです。 剣道

剣道

剣道も人気がある習い事です。剣道は、日本で生まれた武道の1つです。これは剣道の道具です。 夜の稽古

夜の稽古

平日の練習は、夕方や夜から始まります。剣道の練習は「稽古」ともいいます。剣道の教室を「道場」と言います。この道場は「尚道館」という名前です。 礼

礼

剣道などの日本の武道では、礼儀を大切にします。道場に入るときには、「礼」をしてから入らなければなりません。 着替え

着替え

道場には、いろいろな年の人がいます。剣道など武道の時に着る服を、「道着」と言います。道場に入ったら、自分で道着に着替えます。小さい子どもは、大人が手伝うこともあります。 稽古のはじめ

稽古のはじめ

稽古を始めるときは、先生にあいさつをします。正座をして、「礼!」の声に合わせて、手をついて礼をします。 木刀

木刀

素振りの練習です。木でできた刀、木刀を使います。 素振り

素振り

全員で、素振りの練習をします。「面!」といいながら、面打ちの練習をします。 剣道を習う生徒

剣道を習う生徒

この高校生は、まわりの友だちが楽しそうにやっていたのを見て、自分も剣道を始めたいと思ったそうです。 垂れ

垂れ

剣道は試合をするとき「防具」を身につけて、体を守ります。これは「垂れ」と呼ばれる防具です。下半身を守ります。 胴

胴

「胴」と呼ばれる防具です。お腹のまわりと胸を守ります。 面

面

「面」と呼ばれる防具です。頭や顔、のどや肩を守ります。 練習試合

練習試合

試合の練習もします。試合では、竹でできた刀、竹刀を使います。大きなかけ声を出して、気合いを入れて、試合をします。 終わりの礼

終わりの礼

稽古の終わりにも、正座をして、先生にあいさつをします。竹刀を左側に置いて、面を取って、礼をします。みんな、たくさん汗をかいています。 扇子

扇子

「日本舞踊」で使う扇子です。「日本舞踊」は、日本のでんとう的な踊りです。 日舞教室に行く

日舞教室に行く

学校が終わってから、練習に通います。日本舞踊も、練習のことを「お稽古」といいます。 稽古のはじめ

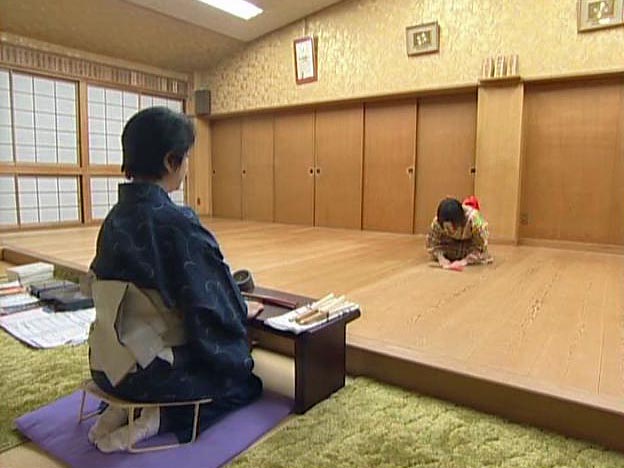

稽古のはじめ

日本舞踊は着物で稽古をします。稽古をはじめるときは、扇子を前に置いて、正座をして、先生におじぎをします。手で三角形を作って指を床につけます。「先生、おねがいいたします」と言います。 先生と生徒

先生と生徒

生徒は舞台で稽古をします。先生も着物を着て、正座をして見ています。 踊り

踊り

音楽に合わせて踊ります。 先生

先生

先生は生徒の動きを見ながら、お手本を見せて指導をします。 決めの姿勢

決めの姿勢

踊りの最後に、ポーズを決めます。首の動き、目の動き、腰の落とし方、扇子の位置など、気をつけなければいけないことが、いろいろあります。 日本舞踊を習う生徒

日本舞踊を習う生徒

この生徒は、日本舞踊を習ってよかったことは、礼儀作法を学べたことだと言っています。 稽古の終わり

稽古の終わり

稽古の終わりにも、正座をして先生にお礼を言います。「先生、ありがとうございました」と言います。